'

Une nouvelle version sera bientôt disponible sur academia.edu en néerlandais et en anglais. Il sera également facile à lire en français via Google Translate (document).

Je laisserai l'ancien texte ci-dessous. Le sujet est beaucoup plus développé dans le nouvel article.

Voici le lien pour le néerlandais et l'anglais .

Avec cet article renouvelé, je souhaite décrire le monde germanique de Karel de Grote. À partir de la « Chanson de Roland », j'essaie également de comprendre comment l'Europe occidentale s'est progressivement francisée et pourquoi. De nombreux mots de la chanson semblent provenir du Diets (ancien Flamand). Les noms et lieux de la chanson n’ont pas été choisis au hasard. Ils témoignent encore du monde germanique avant la francisation. Lorsque ces mots sont vus et étudiés à travers des lunettes germaniques occidentales, un certain nombre de choses deviennent beaucoup plus claires qu’on ne le pensait initialement. À tel point que pour la région d’origine de la chanson, nous devons regarder ce que la Flandre allait devenir et ce qu’elle était déjà.

Avec ces hypothèses, je pense que l’histoire du premier millénaire en Europe occidentale peut adopter une nouvelle interprétation plus logique. Les faits historiques sont ré-analysés et je suis moins la logique des grandes puissances. J'ai essayé de me concentrer (en gros) sur la région comprise entre la Somme et l'Escaut avec quelques extensions au sud (Normandie) et à l'est (Ardennes jusqu'au Rhin). L'impact le plus important semble une fois de plus être l'évolution d'un monde païen vers une société chrétienne, un impact qui a eu et a des conséquences pour l'Europe occidentale depuis plus de mille ans.

Ancien texte:

'La Chanson de Roland' et la Flandre

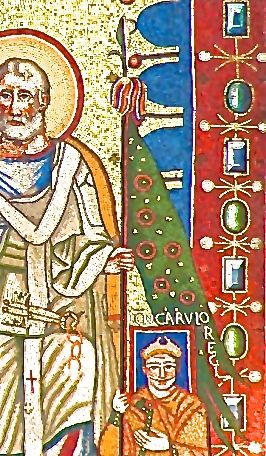

Charlemagne

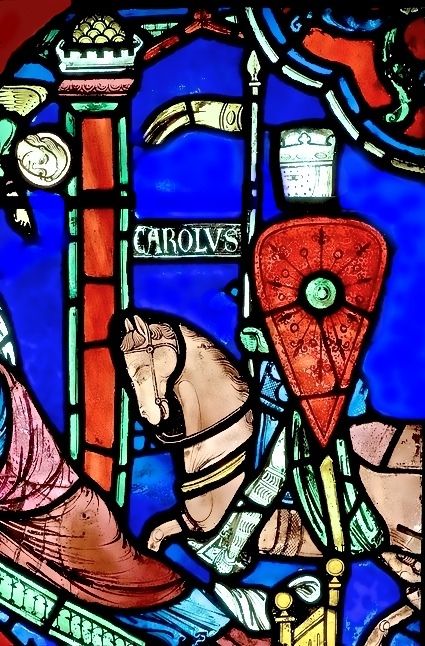

Charlemagne avec l'orieflambe verte (vitraux, cathédrale de Chartres)

Charlemagne était le fils aîné du roi Pépin le Bref et de Bertrade de Laon (Lugdune, Loon) et petit-fils de Charles Martel. Il est probablement né en 747/48 et est à ce jour un personnage fascinant. Il a été commémoré et discuté dans les Pays-Bas, en France, en Allemagne et ailleurs. Il existe beaucoup de rumeurs et d'histoires autour de lui. Le problème est, que c'était une figure politique, réclamé par de nombreuses organisations, grandes et petites, qui avaient chacune leur histoire. Si nous essayons de 'gratter' ces manipulations, nous pourrions arriver à une histoire historiquement plus exacte sur le personnage et son temps.

L'origine de la famille de Charlemagne se trouve dans le 'Maasland' (pays de la Meuse) où Liège et Maastricht, Tongres et Aachen ont joué un rôle. Au temps de Charlemagne le 'rijnlands' y était la langue parlée. Cette langue rhénane est aujourd'hui la plus proche du limbourgeois. Pendant des siècles, le 'rijnlands' du long du Rhin allemand s'est transformé en haut-allemand. Tandis que le limbourgeois, langue conservatrice, a gardé assez de souvenirs de cette vieille langue franque. Cette langue qui voyageait avec les conquêtes de Charles s'est certainement parlée le long de la côte, de la Loire au Rhin, avec les versions ingvæoniques d'autres langues germaniques. Le latin était sans aucun doute important pour l'élite à la cour et les savants, mais cela ne dit rien à propos de la langue quotidienne utilisée par les gens ordinaires. Si on découvre que, avec les conquêtes, il y a beaucoup de substrats de la langue franque ou autres langues germaniques, la langue germanique aura préalablement été la 'lingua franca', plus que le latin des élites, qui peut être découvert dans les manuscrits.

La figure politique de Charlemagne a été récupéré par des forces qui étaient plus grandes que celles de la région d'ou venait Charles. L'Allemagne veut voir en lui le fondateur de l'Empire allemand et pour la France, Charlemagne ressemble beaucoup à une première version des rois de France. Mais à l'époque de Charlemagne, la zone située entre la Loire et le Rhin n'était ni allemande, ni française. Les deux couronnes, qui plus tard devenaient allemandes ou françaises, pourraient réclamer des choses, mais les gens qui y vivaient, se sentaient libres et indépendants et n'hésitaient pas à prendre les armes quand ils se sentaient menacés. Nous pourrions essayer de coller des étiquettes sur la région et ses habitants, mais une seule étiquette ne sera pas suffisante. Il y avait une Normandie embryonnaire, une Flandre émergente, un Brabant et un Loon ... avec des Northmanni, Flamands, Frisons, Saxons, Brabançons, Rhénans etc ...

Au début du XIe siècle on a écrit dans un francien, précurseur du français, une chanson sur un certain Roland: 'La Chanson de Roland'. Cette chanson avait pour but de propager la culture française, dans laquelle toute chose germanique devait passer comme barbare. La tragédie, c'est qu'on a caché une version antérieure germanique en faveur de la version romane. Dans la chanson antérieure, Roland se bat avec son Durendal et avec l'Orieflambe comme bannière dans la bataille. Dans la version française on remplace le porteur de l'oriflamme par Godfrey d'Anjou, qui n'a vécu qu'au 10ème siècle (!), et par le roi de France. Les guerriers francs de Charlemagne dans l'épopée française sont devenus des combattants français et leur cri d'armes est devenu 'Monjoie'. Même Jacob van Maerlant parle d'une annexion culturelle. L'auteur n'était peut-être pas contre l'historicité des romans de Charles, mais plutôt contre ce que les Français en avaient fait:

Die scone Walsche valsche poeten,

Die meer rimen dan si weten,

Beliegen groten Karle vele,

In sconen worden, in bispele, (vers 27-30)

Datmen aldus goeden man

Met loghene prijs leget an.

Oec sijn some Walsche boeke,

Die werdich sijn grotere vloeke, (vers 39-42)

Vint hise al van hem bescreven.

Die Walsche bouke lieghen van hem, (vers 72-73)

Eginhard

Eccihardus, qui vivait peut-être pendant le règne de Louis le Pieux, était probablement le même que le Eggehardus comes in Francia, qui, en 834, c'est fait remarquer par sa fidélité à Louis le Pieux qu'il a défendu contre ses fils rebels qui l'avaient quitté et isolé. Ce Eggehardus était comte de Haspengouw (Hesbaye, pagus Hasbaniensis), à l'ouest d’Aix-la-Chapelle, en Maasland. Ce comte, que certains appellent aussi Echard, devrait probablement être identifié avec un Eggihardus ou Eggiardus qui était responsable de la défense de la Frise en 837 contre les envahisseurs normands. Il a été surpris par eux et massacré avec beaucoup d'autres, sur l'île de Walcheren en juin 837, selon les Annales Fuldensis. Ce personnage, dont le décès n'est pas sans rappeler le Eggihard de 778, appartenait probablement à la même famille de la terre de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, la même région où Charlemagne avait ses origines. Le contemporain de Louis le Pieux n'avait probablement pas un si haut rang à la Cour Impériale que le Eginhard de 778 à la Cour de Charlemagne.

Le fait que le Eginhard (Eginhard, Eynaerde ...) de Charles ne parle pas encore de la mort de Roland dans les Pyrénées, suggère que son personnage fut ensuite modelé pour s' adapter à la grandeur de l'empire de Charlemagne. En outre, un Roland existant historiquement ne devrait pas être exclu, mais il faut être prudent avec les actes décrits du même Roland. Il est nécessaire de garder à l'esprit qu'il venait d'une culture germanique, une culture germanique occidentale. Les Brabançons voyaient en lui un des leurs. Le 'Haspengouw' (la Hesbaye) y joue probablement un rôle. Les noms Ekkehard / Eginhard ... apparaissent plusieurs fois chez les gouverneurs du Haspengouw. En latin, il a été appelé Hasbania et Hasbaniensis, qui est presque un homonyme avec Hispania et hispaniensis. Le 'Þiðrekssaga' en ancien suédois, mentionne des châteaux et possessions dans Yspania (Spania) où il est clair qu'il s'agit des affaires en Hasbania (Haspengouw Hesbays).

C'est donc une condition préalable de chercher des informations au sein de la langue et des coutumes germaniques occidentales, de distiller un Roland historique à partir des légendes, des mythes et de nombreux événements. Roland était un nom qui a prospéré dès le VIIIe siècle (au nord) dans l'Empire Franc. Ces noms sont peut-être inspirés par le Roland déjà légendaire de la chanson.

Roncevaux

Le 'Vita Karoli' de Eginhard ne mentionne pas 'Eggihardus' (Sénéchal chez Charles), 'Anselme' (palatin) et 'Hruodlandus' (préfet), comme avoir été tué dans les Pyrénées. (4) L'histoire de la bataille de Roncevaux et surtout la présence de Roland est probablement une construction plus tardive qui devait s'adapter à la politique de l'empire franc et les victoires sur les Sarrasins. Dans les annales carolingiennes, Roland et Roncevaux sont des noms qui ne se sont jamais trouvés ensemble, à moins qu'ils n'étaient pas trop fier de la défaite et qu'ils voulaient garder l'histoire plutôt secret. Les annales de Saint-Amand et Laubach (qui s'arrêtent en 791) sont les témoins les plus proches, et ils mentionnent: En 778 (779) le roi Charles était en Espagne à Saragosse. Mais nulle part dans les premières sources, nous ne pouvons décider s'il s'agissait d'une attaque ou d'une visite. Le gouverneur de Saragosse à l'époque était 'Sulaiman al ibn Yakzan Arabî'. La célèbre bataille en Espagne, pourrait tout aussi bien indiquer une visite du fils de Charlemagne, Louis le Pieux. Par conséquent, les héros autour du roi Louis pourraient servir d'exemples pour les futurs développements de la légende sur la bataille dans le Pyrénées. Roncevaux n'est devenu le site de la bataille qu'à partir de 1100. Si Roland et Roncevaux sont nommés ensemble plus tard, est-ce le Roncevaux des Pyrénées ou le 'Ronsevaalse' germanique du nord? Dans ce contexte, il est important de rappeler que dans la chanson, les noms des armes, des chevaux, des objets et des personnes sont très chargés symboliquement.

Roncevaux est en fait un nom qui vit en Flandre dans différents noms et toponymes. Des maisons par exemple, portent des noms comme Roncevaux ou Roncevaelse. Nevele, près de Gand, était connu comme 'le Ronsevaelse', la seigneurie qui dépendait du comte de Gand. Autres toponymes existants: Ronse Faal ou Ronsefaal (Loker), Ronceval, Roncevalkasteel (Tielt), Ronsevaal (Pittem), Ronsevael / Ronseval (Erembodegem), Ronseval (Alost), Ronse, Ronceval / Roncheval (Dottignies), Rue de Ronsevaal (Heuvelland), Boucle de Roncevaux (La Baraque). En dehors de Roncevaux comme lieu dans les Pyrénnées en France, on ne trouve pas de très anciens toponymes sur Roland. Jacob van Maerlant écrit: 'In eene mersch bi Roncevale' (dans un marais près Roncevale), une donnée géographique qui n'exixte pas dans les montagnes, mais dans une région marécageuse et 'Noch selves te Roncevael int dal '(Ni même à Ronsevael dans la vallée), la vallée n'est pas un synonyme de passe de montagne. Ce Roncevaux dans les Pyrénées est peut être un hommage à la région d'où Roland était originaire, la même région de Charlemagne et d'Eginhard.

Praefectus Limitis Britanniae

Ce margrave a dû rappeler à l'ordre une Bretagne parfois capricieuse et aspirant à l'indépendance. Dans les chroniques contemporaines on parle de trois interventions pour apaiser les difficultés, mais la Bretagne appartenait déjà à l'empire franc.

Citation:

Les textes historiques du VIIIe siècle relatent avec plus ou moins de détails trois expéditions franques contre les Bretons dans la seconde moitié de ce siècle : la première effectuée en 753 et dirigée par Pépin le Bref en personne, la seconde en 786 sous les ordres d'Audulfus, 'regiae mensae praepositus', la troisième en 799. Celle-ci eut comme chef le comte Wido, à propos duquel apparaît pour la première fois, dans les Annales dites d' Éginhard, le titre de 'praefectus Brittanici limitis'. Nous ne savons rien de plus sur la Bretagne à cette époque; aucun autre comte de marche, qu'il s'agisse de Roland ou de quelque autre, ne fait preuve d'une quelconque activité, tant entre 753 et 786 qu'entre cette date et celle de 799.

Ce n'est pas à travers ces événements que nous pouvons parler d'un marquisat, même s'il faut contrôler les forteresses et faire des expéditions en Bretagne. La vraie limite ou la 'marque' était la Manche et la mer du Nord, où les Saxons et Normands étaient toujours présents, causant des troubles, ainsi que la Grande-Bretagne de l'autre côté, où Charles eût beaucoup du mal à soumettre les peuples de la mer. Roland comme 'préfet des Marches de Bretagne', il peut aussi bien s'agir d'un préfet maritime qui surveillait l'ennemi. Quand il avait été gouverneur à la frontière contre la Bretagne, alors on devait l'appeller 'marquis', un titre qui existait déjà à cette époque. La traduction française de 'comte de la marche' a causée pas mal de confusion.

'Engel' (8) sur les célèbres margraves de Charlemagne: ...comtes des Marches, gouverneurs des confins militaires et véritables vice-rois de territoires qui formaient une ceinture de défense autour du royaume franc...

Roland

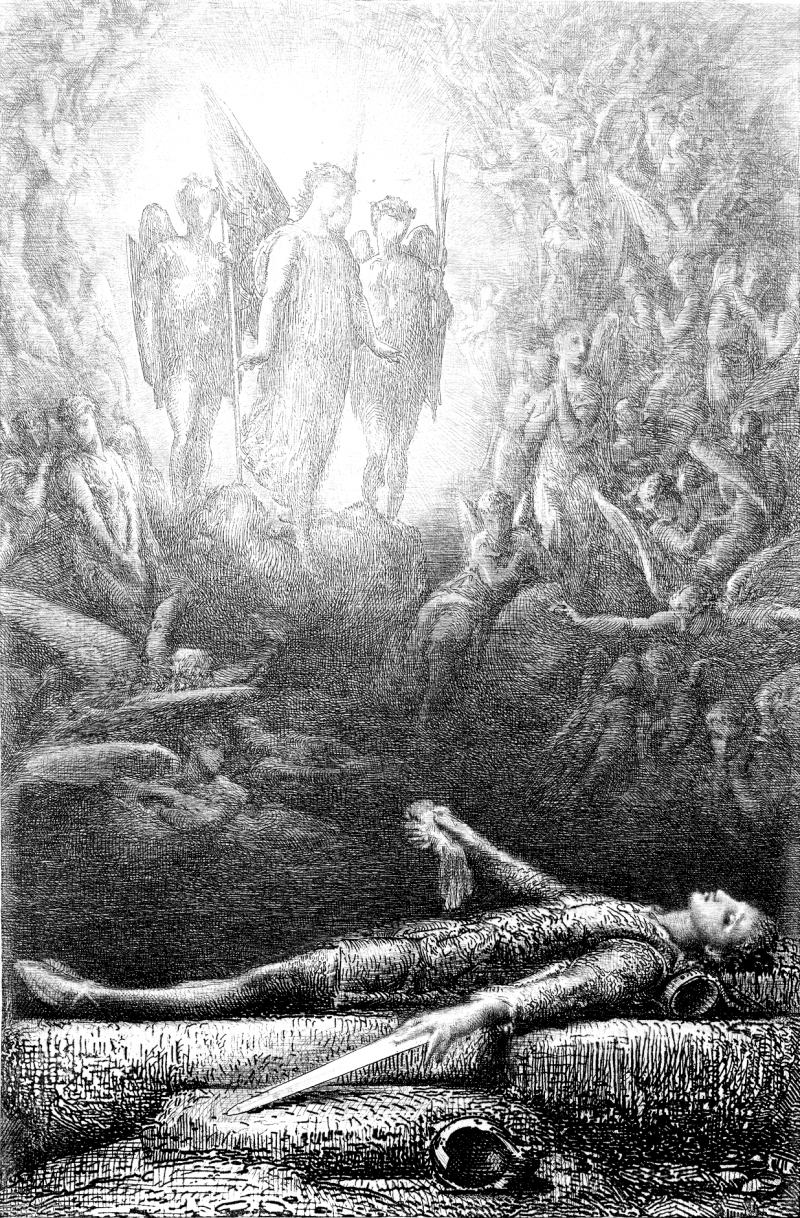

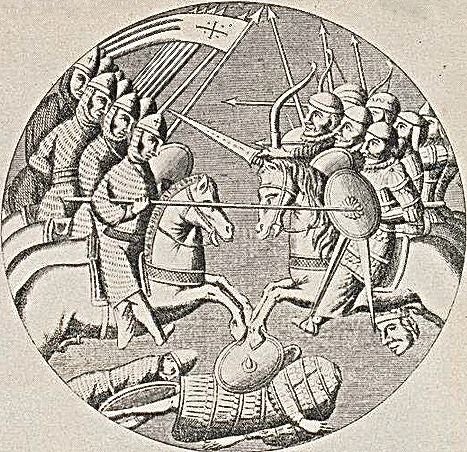

La mort de Roland (Gautier)

Le 'comte de la frontière' franque était un bon ami de Charlemagne. Roland, Hruotland, littéralement 'Grand pays' signifie 'puissant propriétaire foncier' . Il a probablement été paladin et cousin de l'empereur, ce qui, historiquement, n'est pas vraiment prouvé. L'acteur principal de la célèbre chanson de Roland est décrit par Einhard dans sa 'Vita Karoli Magni': Hruodlandus Britannici limitus praefectus. En Flandre occidentale le mot 'hruotland' se prononce toujours de la même façon, comme c'est écrit dans la chanson. "Praefectus" était un fonctionnaire de l'empire avec une tâche, un vicomte. Au temps de Charlemagne, la Bretagne faisait déjà partie du royaume franc (mais pas de plein gré). Roland régnait sur sa région, frontalière avec la Grande-Bretagne. Il était praefectus dans la marque 'frisonne normande flamande' à côté de la Bretagne, en face de la Grande-Bretagne.

Ici, le lien Roland-Normandie est encore une fois souligné. Citation:

...dès la première de ses manifestations, la Chanson de Roland, les liens avec l’histoire de la Normandie sont extrêmement étroits, beaucoup plus que ce que l’on pourrait penser à première vue, au point qu’on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un genre spécifiquement normand!

Dans la chanson, Roland est tué à Roncevaux (voir ailleurs) à son retour d'Espagne après une campagne contre les Sarrasins qui, historiquement, étaient des Basques. En Flandre, il devenait une figure mythique. Lorsque Gand construit son clocher, on exigeait une cloche appelée 'Roland' dans la tour, pour mettre en garde contre toute approche du danger. Les Brabançons s'identifiaient avec Roland. Au 12ème siècle, Raoul de Caen comparait Robert de Flandre et Hugues de Vermandie avec Roland et Olivier, l'ami intime de Roland.

Olivier

Olivier, l'ami intime et compagnon de Roland ne doit être recherché que dans les Pays-Bas. Son nom n'a rien à voir avec un olivier, car il n'y a pas d'oliviers au Pays-Bas et l'olivier n'a jamais joué un rôle important dans le symbolisme ou l'héraldique du nord. Son nom, Olivier, a plutôt évolué à partir de 'Alfheer', 'alf' (elfe) et 'heer' (armée ou seigneur). Les Ylfings étaient des Danois de l'Escaut. (ici ylf veut dire wolf (loup), les ylfings et les wulfings étaient les mêmes.) Son nom complet, Olivier de Geneven (Jeneven), avait plutôt le sens de elfe ou loup, devenu seigneur du fagne de par delà (gene-jene: là, et ven: fagne/marais/mersch), ce qui n'a rien à voir avec Genève en Suisse, ou avec Vienne en France. La fagne pourrait se trouver en Flandre orientale près de Viane, Vienne en 1210, un nom d'eau! C'est pourquoi nous trouvons Olivier aussi comme Olivier de Vienne. Le 'Ronsevaalse' est très proche. Olivier joue le rôle de médiateur en tant qu'envoyé de Gheraert Viane au roi Charles et s'est battu en duel avec Roland à Vianen. A sa mort, son âme est repris par 'sante Michahele'. Evert van den Berg et Bart Besamusca écrivent dans 'De epische wereld': Gheraert van Viane (Le créateur de ce travail qui remonte à Girart Vienne, doit-il être recherché dans la petite ville flamande orientale de Viane?)

La soeur d'Olivier et amie de Roland s'appelle Alda (Aude, Oede) la Bele. Cela peut provenir de "Adala (Adele), la noble, fille d'une famille noble. Alde veut également dire 'ancien', ce qui peut se traduire comme 'sage' ou 'd'ancienne religion'. Et Oudenaarde (Audenarde Aldenarde) se situe près de Viane et du 'Ronsevaalse'. Est-ce la région d'origine de Alda? Roland considérait Alda comme son égale. Quand elle apprend à Aachen, de la bouche de Charlemagne la mort de Roland, elle tombe, inconsciente et meurt dans les bras de Charles, même s'il a promis son fils Louis comme 'remplaçant'.

Olivier et sa sœur représentent-ils des idéaux païens? Voilà la vraie raison de ne pas 'survivre' dans la chanson. Même si les personnages ne sont pas historiques, ils ne sont pas sans raison dans ces histoires. Chaque lieu, chaque personne, chaque objet a plusieurs sens de lectures.

Durendal

Roland meurt avec à son côté l'épée Durendal. Charlemagne était dans le 'vals de Mauriane' (verset 2318) lorsque Roland reçoit l'épée de ses mains, dans la vallée des Morinen, qui est au milieu de l'empire de Charlemagne. La 'Maurienne' dans les Alpes est trop loin. La vallée des Morinen semble la seule alternative possible, au centre de l'empire de Charlemagne. La capitale des Morinen était Thérouanne, Terwanen. L'ancien nom de ce lieu était entre autres, Moriane.

Le mot 'durendal' est un mot très riche qui a plusieurs couches de sens.

'Ronceveau' peut se traduire littéralement comme 'doorndal' (vallée des épines), qui est (presque) synonyme avec le nom de l'épée. Le mot 'durendal/deurendal' est encore utilisé en Flandre occidentale (chez les personnes âgées). Un deurendal est quelqu'un qui va à sa cause, qui n'épargne rien ou personne, qui va tout droit (tout le chemin) au but, 'door end al: à travers et de tout', ou 'à travers la vallée, au plus profond'. Nous trouvons plus tard le même lien avec la Flandre: Le nom de Perceval signifie 'à travers la vallée' chez Christiaan/Chrétien de Troyes (Troyes, entre la Flandre et la Normandie). C'est une traduction littérale de 'durendal'. Perceval a été écrit pour la cour du comte de Flandre, pour Philippe d'Alsace (Elzaete), qui résidait dans sa forteresse à Gand. Lorsque Chrétien décrit la ville, elle ne ressemble pas à Londres, mais à Gand. La forteresse était le modèle pour la description du château du Graal. Les noms de famille suivants nous rappellent l'existence de l'épée: Durondael (St.-Winoksbergen/Bergues) Durendael (Warhem) et Durandal. Deurenberg (à travers la montagne) existe aussi comme nom de famille.

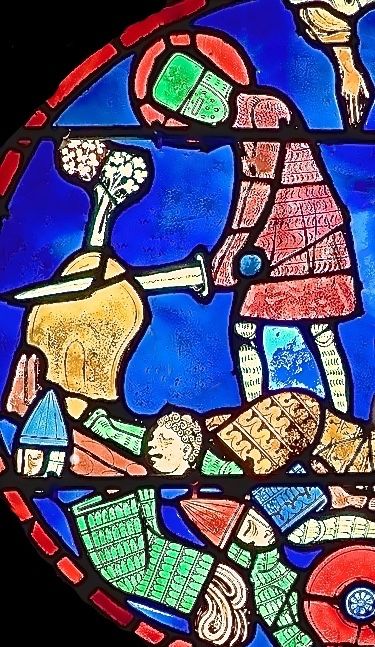

Roland avec son Durendal (vitrail de Chartres)

D'autres chevaliers ont aussi donné un nom personnel et germanique à leur épée, il suffit de penser à Almace (almake: tout créateur, l'épée qui peut tout) de Turpin, Halteclere (halteklaar: toujours prêt à intervenir) de Olivier et Florberge (floberge flamberge: la protectrice flamboyante) de Reinout (Raginwald) de Montalbaen, Moergleis (épée du marais ou de la mer) de Ganelon, Preciuse (précieuse ou précise, qui fonctionne toujours exactement) de Baligant... L'épée de Charlemagne s'appelait 'Joyeuse', qui est une traduction de 'Blidebrant' (heureuse épée, une épée qui aime faire son travail) un nom qu'on trouve encore comme nom de famille.

ULFBERHT

En Europe, on a trouvé plus de 160 épées exceptionnellement bien faites, qui datent probablement de la mi-8 et la fin du 11ème siècle. Ils portent l'inscription 'ulfberht'. Les Anglo-Saxons et les Scandinaves les appellent souvent comme épées Viking, car la plupart des spécimens ont été trouvés en Scandinavie. Pourtant, la plupart des spécialistes pensent qu'ils sont fabriqués dans l'Empire Franc. Le épées portent l'inscription +VLFBERH+T.

Beaucoup d'épées célèbres sont associés au forgeron WIELAND de la mythologie nordique. Mais aucune de ces épées est associée avec l' épée de qualité de ULFBERHT dans les légendes. Pour les épées ULFBERHT on trouve aucun lien avec le nom de WIELAND (ou autre forgeron célèbre). Voilà pourquoi je soupçonne qu'un épée ULFBERHT ne montre pas le nom de l'auteur, mais une caractéristique: une combinaison des mots 'ULF', loup et 'BREHT', brillant, clair ou joli (ancien néerlandais berht brecht bercht, bert... et les mots apparentés: 'beraht' ancien haut allemand, 'beorht' ancien anglais, 'bright' anglais moderne, voir INL), brillant ou beau loup ou brillance du loup. (Je pense aussi à 'Beowulf', loup des abeilles ou ours). Si je compare 'breht' avec l'ancien haut allemand, je vois que berht nous 'dérive' plus tôt vers la mer du Nord, à savoir le germanique de l'ouest... Parce qu'il y a plusieurs épées avec le même nom, ce nom pourrait avoir été une sorte de qualité ou de 'marque avant la lettre'. Apple n'est pas le nom du fabriquant, mais tout le monde sait le nom du fondateur! Comme ça il ne fallait pas le nom de WIELAND sur l'épée. Onl utilisait également des ossements dans la fabrication d'une épée afin de durcir l'acier encore plus. Employait-on les os d'un loup? Des actions symboliques étaient importantes à cette époque.

Est-ce que ce groupe d'épées ULFBERHT peut-être fait dans l'atelier de WIELAND? Je viens avec mes spéculations sur un éventuel groupe d'élite franque dont les épées enviables finissent dans les mains des hommes du nord.

Veillantif

Il y a d'autres aspects du côté germanique occidentale à étudier aussi. Les chevaux par exemple, ont été un facteur important dans le monde franc. Les noms de chevaux n'ont jamais été donnés à la légère. Ils avaient chacun une signification profonde qui nous indiquait des qualités du propriétaire ou du cheval.

Le cheval de Roland s'appelait Veillantif (Valentijf), dont le nom est expliqué comme venant de 'vaillant, courageux' ou 'veillant, vigilant'. Le cheval a été capturé par Roland sur le fils du roi païen Aumes lors d'une action pour sauver Charlemagne. Donc, le cheval est venu d'un milieu païen.

Mon explication:

Valant: du moyen néerlandais qui signifie 'mauvais esprit, démon'.

'Vale, Vaal' a également été utilisé pour 'cheval pâle'.

tif: Néerlandais: teve, terme péjoratif pour un animal femelle. (INL) En bas allemand il y a 'tiffe' et en anglo-saxon 'tife'. Le mot en moyen néerlandais 'teve' peut avoir eu la forme 'tif' en ancien néerlandais.

Ainsi: valen-tif: mare diabolique! Peut-être parce que l'ancien propriétaire du cheval était un païen.

Saint-Nicholas a également utilisé le cheval de Wodan pour montrer la victoire sur le paganisme. Peut-être que le cheval de Roland était une source d'inspiration. Dans la bible on trouve dans l'Apocalypse (6: 8): Et je regardai, et voici un cheval d'une couleur vale (pâle) et celui qui était assis sur lui, son nom était mort; et l'enfer le suivait. Le nom du cheval est-il peut être une annonce que Roland devait mourir?

D'autres chevaux avec le même nom: Vaelentijf, cheval de Gloriant de Bruuyswijc, Volantin, cheval du géant Cordragoen, de la princesse de Engellant et de Baldewin. (16)

Autres noms: Broyfort (dur piétineur - qui engendre la confusion) d'Ogier de Denemerken, Beyaert (Beye/bern-hard: ours fort) des quatre fils d'Aymon, Tencendor (pense et ose) de Charlemagne ...

Orie flambe

C'est le nom de la bannière de l'armée de Charlemagne. La maison de Vexin était le dernier véritable porteur de l'oriflamme. Leur histoire est tissée avec l'histoire de la Flandre et les Carolingiens.

La maison du Vexin est née de celle des Unruochingen. Ils étaient une grande famille noble franque qui a eu ses origines dans ce qui est aujourd'hui le nord de la France et la Belgique. Les Unruochingen étaient liés aux Carolingiens.

-D'abord, il y a un comte Unroc / Hunroc (Unrocus comes) mentionné entre 802 et 814, un gouverneur Franc qui a aidé aux traités de paix entre les Francs et les Danois, qui a escorté des saxons battus en Allemagne.

-Ensuite on a Unruoch I (736? -810?) qui est considéré comme l'ancêtre de la branche. Il était comte de Terwanen (Thérouanne), capitale des Morinen. Il était un des témoins de la rédaction du testament de Charlemagne.

-Unruoch II, comte de Terwanen (780 - +avant 853) marié avec Engeltrude et qui est devenu plus tard un moine dans l'abbaye de Saint-Bertin. Il était le père de Adalhard (+864), abbé de l'abbaye de Saint Bertin et Saint-Amand, et père de Rudolf (+892) comte et après 874 abbé de Cysoing et de Saint-Vaast.

-Son successeur Everhard (ca. 810-866) était le frère de l'abbé Adalhard, l'un des principaux nobles francs de son temps. Everhard a été élevé à l'école de la cour de Charlemagne et était margrave de Frioul. Il a épousé Gisela, fille de l'empereur Louis le Pieux.

-Leur Fille Heilwig/Heilwide épousa en premières noces Hucbald van Dillingen, comte d'Ostrevant, puis Roger I (+926), comte de Laon. De ce second mariage naît Raoul, futur comte d'Ostrevant. Il serait le père de la maison du Vexin.

Au 11ème siècle, le nord de la France a été dominé par trois grandes principautés, la Normandie, la Flandre et la région des comtes de Valois. Raoul IV de Valois a conduit sa dynastie à son paroxysme. Il était finalement reconnu maître du Valois, du Vexin, du Tardenois, du Vermandois, de Montdidier et du comté d'Amiens. En 1074 il a été succédé par son fils Simon de Valois, qui en 1077 entrait dans un monastère en Bourgogne. Il n'avait aucun fils ou frère et sa vaste principauté tombait en lambeaux. Le roi français pouvait saisir le Vexin et la tutelle de l'abbaye de Saint-Denis.(19) L'oriflamme devenait alors propriété du roi et de France. A cette époque, Suger (Sigiers (20) de Saint-Omer était abbé à Saint-Denis.

On explique que le nom de l'orieflambe (plus tard orthographié comme oriflamme ou auriflamme) vient du latin: aurum, or et flamma, flamme, qui est ensuite décrit comme un drapeau rouge avec un soleil d'or et des flammes.

La plus ancienne attestation se trouve dans la chanson de Roland:

Gefreid d'Anjou portet l'orie flambe

Seint Piere fut (...), si aveit num Romaine,

Mais de Munjoie iloec out pris eschange AOI (v. 3093)

Godfrey (Gotefrit Konrad) d'Anjou porte l'orieflambe

Saint-Pierre, son nom romain,

Mais en Munjoie son nom changeait

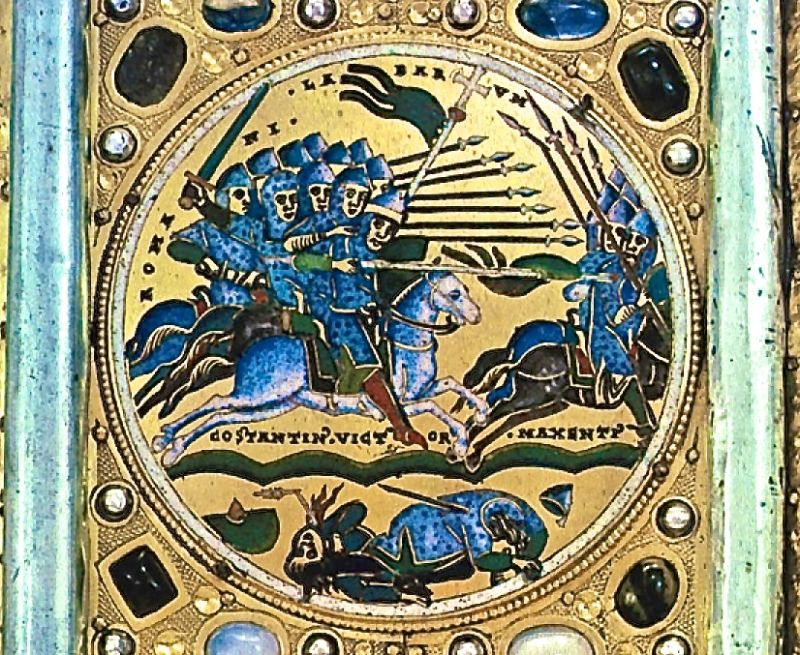

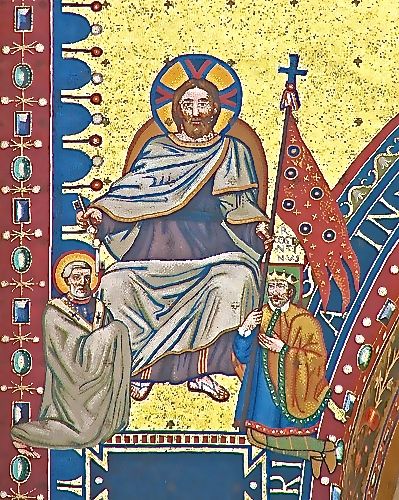

Du triptyque de Stavelot: Constantin avec la bannière verte, 12ème siècle (Pierpont Morgan Library)

Charlemagne reçoit l'oriflamme verte, 9ème siècle (San Giovanni de Rome)

Dessin d'un vitrail disparu de Saint-Denis, d'après Montfaucon.

(Notez la similitude avec le triptyque de Stavelot)

Constantin reçoit l'oriflamme rouge (San Giovanni de Rome)

J'ai des problèmes avec cette explication latine parce que 'auri' et 'orie' sont trop éloignés et 'flambe' a un 'b' de trop. Ce 'b' dans flambe n'est pas si difficile. Dans l'ancien néerlandais, nous avons beaucoup de mots avec un tel 'b' qui s'est perdu.

Le mot 'orie' dans la langue néerlandaise a une histoire ancienne. Ce mot 'orie' signifie 'héritage', le droit héréditaire de génération en génération. En Flandre occidentale les personnes (âgées) curieuses posent encore la question: 'De quel 'orie' vient-il? Ce qui veut dire 'est-il de famille juste ou bonne?' Ceux qui avaient l'Oriflamme, étaient donc les véritables héritiers de la flamme, christianisée plus tard comme la Lumière du Christ.

L'oriflamme était probablement un cadeau à Charlemagne du pape d'alors. L'or dans la bannière était une couleur divine. Wodan devait donner sa couleur et son pouvoir au Dieu romain. Charlemagne se voyait comme un césar de l'empire romain, successeur de Constantin le Grand, qui en 313 avait accepté la religion chrétienne. Le drapeau rouge que Constantin 'reçut' de Saint-Pierre devenait vert et changeait de nom, de Romaine à Orieflambe. Elle a repris sa couleur rouge quand elle devenait française. Charlemagne avait donc une orieflambe verte. La romanisation faisait changer le nom en 'Montjoie'.

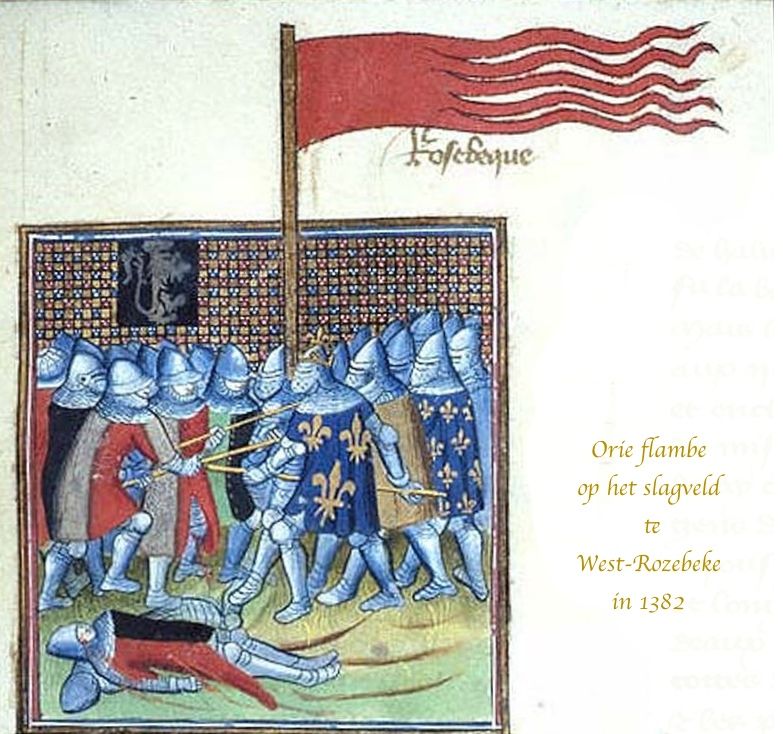

Dans la version allemande on ne parle que de l'orie-flambe (Godfried a pris le drapeau avec des flammes en or, v.7895...) la version française décrit la transition vers Montjoie. (v 3095...) La Chronique de Froissart (fin du 15ème siècle) nous montre une belle miniature de la bataille sur la Montagne d'Or à West-Rozebeke. L'orieflamme' était depuis longtemps devenu 'Montjoie'. Mais 'Montjoie' vient du germanique 'mund-gouwe' et signifiait toujours 'défenseur du pays' ce que faisait la flamme aussi. Monjoie ou munjoie peuvent donc tout simplement signifier 'mun-gouwe' signifiant en Normandoflamand 'mon-pays'! Comme un vrai cri de guerre devrait être.

Dans la miniature les français montrent l'oriflamme sur le champ de bataille, comme pour taquiner les flamands conquis. La France réclame dans cette miniature l'héritage de Charlemagne.

Bataille de West-Rozebeke

Le 13 Janvier 1188 à Gisors, Philippe Auguste II, Henri II d'Angleterre et Philippe d'Alsace, comte de Flandre, se sont réunis pour préparer la troisième croisade. Ils ont convenu de montrer les groupes dans la bataille, chacun dans leurs propres couleurs: Les français avaient 'gorge' (rouge), les anglo-normands 'argent' (blanc) et flamands 'sinople' (vert). Des saxons flamands qui, dans le Moyen Age, sont arrivés à travers l'Allemagne en Roumanie (voir la Normandie, les Saxons), s'identifiaient par leurs portes vertes.(24) Même au 20ème siècle, un agriculteur flamand-saxon, locataire d'un hangar de stockage 'frison', montre fièrement ses portes vertes selon la tradition ancienne. (25)

Est-il étrange que 'l'oriflamme' existait d'abord en vert avant qu'elle ne se change en rouge quand elle devenait française? Konrad décrit également la couleur verte flamande(9), mais dans la version française on parle déjà d'une couleur rouge. Konrad parle d'un drapeau aux couleurs de flammes en or: sine flammen waren guldine. (v7898) Selon Froissart on a utilisé l'oriflamme pour la dernière fois dans la bataille d'Azincourt en 1415, ailleurs on écrit West-Rozebeke.(26) Pour être complet, il faut aussi mentionner que la cape bleue de Saint Martin, l'étendard royal de l'époque mérovingienne, a également perdu sa signification par cette oriflamme rouge de Saint-Denis (27).

Carte postale ancienne

Nous trouvons ici un problème historique: Konrad insiste très fortement sur 'le Feu Doré', l'or et non rouge comme dans les versions ultérieures françaises! Il mentionne également Saint-Pierre, comme dans la version d'Oxford. Cela prouve avec certitude que Konrad n'a pas été inspiré par le 'vexillum sancti Dionysii' que le roi Louis VI en 1124 a pris de l'autel de la basilique de Saint-Denis. Ce vexillum était-ce l'Orieflambe carolingienne? Suger, selon Hibbard (22) n'a pas utilisé le nom de 'oriflamme' et c'est seulement après la mort du roi Louis VI et Suger qu'on a reconnu la bannière de Saint-Denis, le vexillum, comme oriflamme! Hibbard affirme (p 491) que 'dans le scriptorium de Saint-Denis', l'épopée de Roland a été retravaillé politiquement. Le scriptorium de Saint-Denis se manifeste ici comme 'réécriteur' de l'histoire, commandé par la cour française. L'oriflamme était-elle obligée de perdre ses origines germaniques, dépouillée de ses racines barbares, par l'élite dirigeante francophone? Nous devons aborder les manuscrits de Saint-Denis avec une extrême prudence à propos de leur véracité.

La chanson de Roland

Les plus célèbres épopées médiévales en Europe occidentale sont rédigées en français. Toutefois, si l'on découvre combien de matériau néerlandophone (teutonique) on peut retrouver comme substrat dans le normand et dans l'ancien français, il doit y avoir eu une Francie occidentale, en Normandie, avec une période où le germanique (ancien néerlandais, saxon, frison ...) était la langue culturelle. La Flandre n'était pas loin et la Normandie et la Flandre étaient voisins.

Charlemagne voulait conserver toutes les chansons franques connues. Quel en était la raison? Mais rien n'a été préservé.

Les successeurs de Charlemagne, voulaient que les histoires franques restaient connues comme une affaire française. Qu'était-il arrivé aux histoires d'avant le 10e siècle, lorsque les textes germaniques étaient clairement interdites à la cour française sous le règne de Louis le Pieux? Louis avait-il laissé brûler tous ses écrits originaux, culturelles et germaniques ou a-t-on choisi pour une traduction et une nouvelle interprétation? A cause de sa politique on a laissé peu de matériel néerlandais. Les traditions germaniques du début de la France ont été reforgées en histoires romanes qui s'accordaient avec la politique de Paris. Les moqueries envers Rollo ('Bigot'!) était un tournant dans l'histoire de la langue germanique en France. Le changement cependant n'était pas sans lutte. Beaucoup de linguistes et historiens d'aujourd'hui n'osent pas défendre ce point de vu en raison du conservatisme et de la peur de discussions au sein de leurs cercles.

Ont a écrit également dans le nord, des romans de chevalerie en moyen néerlandais, mais ces textes étaient destinées à un tout autre et nouveau public. L'épopée française correspondait à la noblesse de la cour royale et de son environnement. Les épopées en moyen néerlandais étaient pour la petite noblesse et les riches citoyens qui vivaient plus près du commun, qui parlaient encore leur propre langue germanique.

La chanson française de Roland (y compris la version d'Oxford) a été écrite juste après 1100. La version du 13ème siècle en moyen néerlandais était juste une tentative d'imiter la version française. Peut-être qu'ils ne savaient plus qu'il avait existé antérieurement une version germanique différente et meilleure. La version enregistrée de la chanson de Roland en moyen néerlandais semble avoir utilisé la version française, mais la version française est clairement redevable à une source germanique. J'espère que nous trouverons des fragments de ces anciennes versions germaniques.

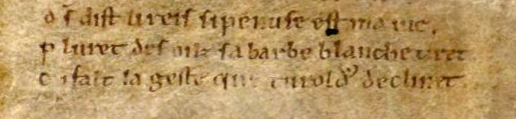

Le moine (de) Turold, auteur de la chanson de Roland en francien, parle de sa source:

v 1443:

Il est escrit en le Geste Francor

Pour 'francor', je lis 'franque', pas 'français'.

v 4002:

Ci falt la Geste que Turold(us) declinet

Ici prend fin la chronique que Turold explique

Ici s'arrête la chronique franque que Turold explique en français.

détail de la chronique

Les textes en moyen néerlandais veulent toujours nous montrer une indépendance envers les histoires parallèles françaises. La conscience a grandi lentement et les textes faisaient preuve de pas mal d'entêtement. Jacob van Maerlant créa des histoires en moyen néerlandais dans laquelle il traduisait des oeuvres de la culture française. Néanmoins, Ben van der Have (30) prouve que le corpus néerlandais de 500 000 versets de cette époque, dont il n'en reste que 30 000, rend difficile d'obtenir une image globale de notre littérature en cette période.

Origine

La chanson de Roland était peut-être dans sa version la plus ancienne écrite dans l'abbaye de Torhout par Domlinus (Dom Linus?) de Torholt.

Adam de Brême décrit le monastère de Torhout comme un très noble monastère. La chanson était peut être connu en Normandie grâce à l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Meinhard qui a réformé l'abbaye, est venu de Gand, peut-être conjointement avec des moines de Tur(h)old-Torhout, un nom qui n'est devenu connu en Normandie qu'à partir de cette époque. Le 'Torold' de la chanson marque clairement son affinité avec le Mont-Saint-Michel.

In het jaer 631 heeft in Vlaenderen ook het waer Geloof gepredikt eenen geleerden man geheeten Domlius, inwoonder van Thoraut,welke Stad alsdan seer bloeyende was.

Traduction:

En l'an 631, en Flandre, un savant, Domlius, un résident de Thoraut, une ville qui était alors très florissante, prêchait également la vraie foi.

Domli(n)us/Domlins comme nom pour quelqu'un originaire de Torhout existait déjà dans le septième siècle.

C'est Bavon qui appelle un prêtre, Domlin/Domlinus de Torhout, chez lui. (d'un manuscrit, Vita Bavonis, écrit avant 980). Ce Domlinus de Torhout (Turold) peut-il avoir été l'auteur de la chanson de Roland? Berger explique que nous devrions lire Torold pour Turold.

Chez Pfaffe Konrad, Roland est décrit comme étant flamand: Il porte un lion gravé sur son bouclier d'or:

Rolant der milte.

ain lewen furt er an sìnem Schilte.

uzer golde ergrabin.

ia ne chan iu nieman gesagê. (v 3985)

Plus tard, le lion évolue à 'gorge' sur or, et nous sommes de retour dans la région d'Olivier (voir ci-dessus): Le bouclier de Roland est représenté au début du XIVe siècle dans un manuscrit de Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael, selon des idées récentes (Kuiper), sans doute écrit à Gand et commandé par la famille de Gavere, situé sur l'Escaut entre Gand et Audenarde. Ils portaient le bouclier à partir de 1279, avec un bord festonné en noir et ils se vantaient de l'avoir reçu d'un ancêtre lointain qui l'avait lui-même reçu à Roncevaux des mains de Roland lui-même.

Selon un vieil argument, mis en avant en 1884 par Pio Rajna dans son 'Origini dell'epopea francese', on date les chansons de geste à la période germanique. La version germanique doit être plus ancienne que la française: In den selven tyd (980) wierden de Hongaeren tot het Christen Geloof bekeert door het prediken van den H. Adelbertus en hunnen eersten christenen koning was Stephanus genoemt. Traduction: Au même temps (980), les Hongrois ont été convertis à la foi chrétienne par la prédication de saint Adelbertus, et leur premier roi chrétien nommé Stephanus. (35)

La chanson devait exister avant 980, beaucoup plus tôt que les versions françaises les plus anciennes.

Konrad mentionne également qu'il a traduit son travail du francique en latin puis en allemand. Il parle toujours de Franchen, Francken et de Francriche (Frankenrijk: pays des Francs), pas de français. Était-ce 'Franksisch', franque, germanique ou Francien, roman?

in franczischer zungen.

so han ich iz in die latine bedvungen,

dannen in di tutisken gekeret. Konrad (v 168)

Les versions françaises sont un excellent exemple de la façon dont une culture envahit une autre. Tout ce qui semblait être germanique, flamand devait être expulsé de l'histoire. L'étranglement culturelle était lancé. Il y a beaucoup d'exemples à citer. Heureusement, nous pouvons également lire en couches ou étudier les histoires autour, afin de trouver de cette façon les restes de la première version germanique.

Mont-Saint-Michel

Premièrement, nous pouvons étudier les relations entre le Mont-Saint-Michel (voir Le Mont Saint-Michel) et la Flandre au temps de la première chanson de Roland. Meinhard, déménageant de 'Bavo' à Gand vers 'Michael' en Normandie, a pu emmener avec lui de nombreux manuscrits, avec peut être des histoires sur Roland.

Gand était très important au 9ème siècle, même pour Louis le Pieux. Einhard, le biographe de Charlemagne, a été nommé abbé dans deux monastères. A cause des destructions des églises et abbayes par les Northmanni et parce que de nombreux moines dans le 10ème siècle ne suivaient plus strictement les règles, on sentait le besoin d'aporter d'importantes réformes au sein de l'église. Au Mont-Saint-Michel venait de Flandre, un certain Meinhard (Meginhard, Maynard, Mainard, Mainardus ...). Il était un moine de Saint-Pierre sur le Blandijnberg à Gand et élève de Gérard de Brogne Meinhard, né au Xe siècle, est décédé le 16 Avril 991. Il est devenu le premier abbé de Saint-Wandrille à Fontenelle en 959/960 et a obtenu la permission du duc Richard II de réformer l'abbaye aux idées de Gérard. Une de ses réalisations a été la restauration de l'église, le dortoir et la salle à manger. Selon la tradition, décrit dans le 'Inventio', il est allé au Mont-Saint-Michel. Le Inventio mentionne que le duc lui fit aller à la montagne. Il est allé sur la montagne et avec 12 moines a reconstruit une nouvelle abbaye en vertu des règles de Benoît (965-966). Dans les Écritures, il apparaît comme saxon ou normand, un normand saxon, comme il y en avait beaucoup. Meinhard apportait tout de Gand, des manuscrits, des chartes, des objets, des reliques ... et bien sûr ses nouvelles 'règles de la maison', la règle de Benoît. Parmi les manuscrits on a pu trouver une version germanique de la chanson de Roland.

Les ducs de Brabant voulaient mettre leur descendance carolingienne au premier plan. Roland était pour eux comme un Brabançon, neveu de Charlemagne et petit-fils de Pépin. L'histoire de Roland et Olivier a été proposé comme un événement du Brabant. Jan van Boendale n'a pas hésité à comparer l'histoire de Roland avec la bataille des éperons d'or. Pour les bruxellois du 14e siècle l'histoire était autochtone.

Guillaume de Malmsbury nous fait savoir qu'on chantait la chanson de Roland en 1066 pendant la période de la bataille de Hastings. Wace le proclame aussi. La chanson a été chantée quand Guillaume le Conquérant en 1066 s 'embarquait pour l'Angleterre, et l'abbaye le soutenait avec six navires bien équipés et peut-être psychologiquement avec l'aide de la chanson de Roland, qui était chantée très probablement lors de son mariage avec Mathilde la flamande. Est-ce que les saxons de l'ouest on fait connaître la chanson au saxons de l'est qui se trouvent maintenant en Allemagne? Pensez aux statues nombreuses de Roland sur les places de marché.

A la mort de Roland, Turhold mentionne le Mont-Saint-Michel (v.1427-1430) comme l'un des points limites de la Franconie. Lorsqu'on regrette la mort de Roland dans les versets, l'auteur indique du sud au nord et de l'est à l'ouest la zone où les gens parlaient la langue ancienne.

E terremoete ço i ad veirement :

De seint Michel del Peril josqu'as Senz,

Des Besunçun tresqu'as de Guitsand,

Non ad recet dunt del mur ne cravent.

... De Saint-Michel à Saints (Xanten)

De Besançon au port de Witsand (Wisssant) ...

Au 12ème siècle, Raoul de Caen comparait Robert de Flandre et Hugues de Vermandie avec Roland et Olivier: On pourrait dire que Roland et Olivier sont revenus quand on voit les comtes tellement occupé avec la lance et l'épée.

Comme chez Wace (Le Roman de Rou et des Ducs de Normandie, 12ème siècle) nous trouvons l'ancien néerlandais comme substrat, que nous pouvons rayer comme un palimpseste. Le texte nous affiche les évolutions parallèles des textes en néerlandais et en Normand.

Substrat d'un ancien néerlandais

Le vocabulaire dans les versions françaises, ne peut nier ses origines flamandes, frisonnes, saxonnes, normandes ... Il faut alors faire attention avec des mots en français qui ont été attestés pour la première fois dans la Chanson de Roland. Il existe une possibilité substantielle qu'ils ont d'abord été germaniques. Un problème supplémentaire est, que la plupart des savants sont réticents à une domination germanique à l'époque, et veulent toujours souligner l'influence du latin sur le germanique et le français. La question est de savoir si c'est à soutenir. Quand le mot apparaît d'abord en latin en Europe occidentale, alors il y a plus de chance, que même le latin a pris ce mot du germanique au lieu de l'inverse. Les chercheurs français ne connaissent que le germanique du haut-allemand, ce qui n'est pas évident dans l'ouest de l'Europe. Ils sont sans doute aidés par leurs collègues allemands qui ont le même avantage de parler une 'grande langue'. Une certaine réserve est à sa place ici. Enfin, nous pouvons utiliser l’indo-européen comme base de comparaison, sans automatiquement favoriser le latin ou le grec. Ce n'est pas parce qu’on écrivait en latin, que le germanique de l'ouest n'existait pas.

Le résultat d'un substrat germanique occidentale ci-dessous est encore préliminaire, mais c'est déjà assez impressionnant et convaincant.

Bataille de Roosebeke

Créez votre propre site internet avec JouwWeb